Version pdf Fiche 11.2

Un chantier temporaire ou mobile [[Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (M.B. du 7 février 2001). Loi du 4 août 1996, M.B. du 18 septembre 1996. Arrêté royal du 19 janvier 2005 modifiant l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.]] est un chantier où s’effectuent des travaux du bâtiment ou du génie civil tels que :

- excavation, terrassement, fondation et renforcement;

- travaux hydrauliques et de voirie, pose de conduits utilitaires (ex. : égouts, conduites de gaz, câbles électriques), et les interventions sur ces conduits;

- construction, montage et démontage, notamment d’éléments préfabriqués de poutres et de colonnes;

- aménagement ou équipement, transformation, rénovation, réparation;

- démantèlement, démolition, maintenance, entretien, peinture et nettoyage;

- assainissement et finition se rapportant à un ou plusieurs travaux visés plus haut. Exemple : travaux de rénovation de façades des bâtiments, avec la pose des échafaudages et l’utilisation des engins de chantier (grues, camions bennes, etc.).

Prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables aux chantiers

[[Annexe III – Art. 14 et 15 de l’ A.R. du 25 janvier 2001.]] Les exigences minimales de sécurité et de santé au travail, telles qu’elles sont décrites dans l’annexe III de l’ A.R. du 25 janvier 2001, s’appliquent pour les travaux sur chantiers temporaires ou mobiles, notamment en ce qui concerne :- l’aménagement des lieux de travail (exemples : stabilisation et solidification des échafaudages et plates-formes, conformité des installations électriques, protection adéquate contre l’incendie, définition et sécurisation des voies de circulation, présence d’une signalisation de sécurité sur le chantier);

- la maîtrise des ambiances physiques (exemples : prévention des risques dus à des niveaux sonores nocifs, à des agents dangereux tels que poussières, gaz et vapeurs, à un éclairage, des niveaux de température et une aération inadéquats);

- la présence d’équipements sociaux standards sur les chantiers, pour permettre aux travailleurs de ranger leurs vêtements, de se changer, de se laver, de faire leur toilette, éventuellement de se doucher, de prendre leurs repas, de boire, de s’abriter en cas de travaux en plein air, de se reposer en cas de conditions contraignantes de travail, et de se rendre aux toilettes.

- La prévention pour des catégories particulières de travailleurs (ex. : femmes enceintes, mères allaitantes, travailleurs handicapés) doit aussi être prise en compte.

A.Les missions des principaux acteurs

Le maître d’ouvrage Quel que soit le nombre d’entrepreneurs qui interviendront sur le chantier, le maître d’ouvrage est tenu de respecter certaines obligations :- la prévention des risques, en appliquant les principes généraux de prévention;

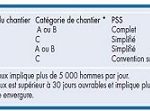

- la désignation d’un coordinateur de sécurité et santé, en veillant à ce qu’il établisse un plan de sécurité et de santé (PSS)

- et à ce qu’il remplisse sa mission en tout temps;

- l’intégration du PSS dans le cahier des charges pour la réalisation de l’ouvrage;

- la surveillance du respect des obligations.

- Le maître d’œuvre chargé de l’exécution (celui qui est le premier à exercer des activités sur le chantier) rédige et envoie la notification préalable[[A.R. du 25 janvier 2001 – Annexe II]] à l’ouverture du chantier : au fonctionnaire chargé de la surveillance relative à la sécurité du travail (bureau régional du SPF); et au comité national d’action pour la sécurité dans la construction (CNAC). Et cela au moins 15 jours avant le début des travaux sur le chantier. Une copie de ce document doit être affichée de manière visible sur le chantier au moins 10 jours avant le début des travaux;

- pour des travaux dont le délai d’exécution égale ou dépasse 30 jours de travail, une déclaration en matière de sécurité et d’hygiène[[Déclaration, cliquez ici]] (voir CCT du 13 octobre 2011[[CCT du 13 octobre 2011]] conclue dans la commission paritaire pour la Construction) est aussi demandée.

- Il a pour mission de maîtriser les risques qui résultent de l’interaction de divers entrepreneurs. Le choix de cette personne dépend du degré d’avancement du processus de construction et de la nature des travaux. La même personne peut assurer le travail de coordination pendant la phase de conception et durant l’exécution des travaux;

- il doit satisfaire aux exigences de capacité qui sont prévues dans la réglementation (formation adéquate : CSS niveau A ou B, selon l’importance de la mission)[[Annexe IV de l’A.R. 25 janvier 2001.]];

- pour les chantiers dont la surface est inférieure à 500 m², l’architecte et/ou l’entrepreneur peuvent assurer eux-mêmes la coordination de la sécurité, pour autant qu’ils répondent aux conditions de formation.

B. Les instruments de coordination [[Annexe I, Partie A de l’A.R. du 25 janvier 2001.]]

1. Le plan de sécurité et de santé (PSS)- Le plan de sécurité et de santé est un document (ou un ensemble de documents) établi par le coordinateur de sécurité et de santé, où sont spécifiées les mesures de sécurité qui doivent être prises par les entrepreneurs, (ex. : installation de filets ou de barrières). Le CSS doit veiller à ce que les différents entrepreneurs ne se gênent pas les uns les autres, afin de réduire le risque d’accident sur les chantiers. Ce document contient au moins les éléments suivants :

- la description de l’ouvrage à réaliser, depuis le stade du projet jusqu’à la réalisation complète de l’ouvrage;

- la description des résultats des analyses des risques;

- la description de l’ensemble des règles et des mesures de prévention qui découlent de l’application des principes généraux de prévention;

- les mesures spécifiques relatives aux activités visées plus haut, ainsi que les instructions pour les intervenants;

- l’estimation de la durée de réalisation des différents travaux ou phases de travail qui auront lieu simultanément ou consécutivement;

- la liste comportant les noms et les adresses de tous les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entrepreneurs associés au chantier;

- le nom et l’adresse du coordinateur projet/réalisation, dès le moment de sa désignation.

- Malgré les mesures de prévention déjà prises, l’établissement (et la tenue) d’un plan de sécurité et de santé est toujours obligatoire pour les chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels un coordinateur de sécurité et de santé doit être désigné, et où un ou plusieurs des travaux suivants sont exécutés :

- travaux qui exposent les travailleurs à des dangers d’ensevelissement, d’enlisement ou de chute de hauteur, particulièrement aggravés par la nature de l’activité ou des procédés mis en œuvre ou par l’environnement du poste de travail ou de l’ouvrage;

- travaux exposant les travailleurs à des agents chimiques ou biologiques qui présentent un risque particulier pour la sécurité et la santé des travailleurs;

- travaux avec radiations ionisantes qui exigent la désignation de zones contrôlées ou surveillées, suivant le règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes (A.R. du 28 février 1963);

- travaux à proximité de lignes ou câbles électriques à haute tension, ou de conduites sous une pression intérieure de 15 bars ou plus;

- travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade;

- travaux de terrassements souterrains et de tunnels;

- travaux en plongée appareillée, en caisson à air comprimé, ou travaux comportant l’usage d’explosifs;

- travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds;

- ainsi que d’autres travaux considérés comme présentant des dangers particulièrement aggravés comme :

- le creusement de tranchées ou de puits dont la profondeur excède 1,20 m;

- le travail dans les environs immédiats de matériaux tels que le sable mouvant ou la vase;

- le travail avec danger de chute d’une hauteur de 5 m ou plus.

- La modification et la mise à jour relatives aux modalités d’exécution de ce plan se font en concertation avec tous les intervenants : suivant les remarques formulées, l’état des travaux, les risques non identifiés ou les dangers sous-estimés, l’intervention ou le départ d’intervenants, et les modifications apportées aux projets de travaux.

- la surface totale du chantier est strictement inférieure à 500 m²;

- les travaux ne présentent aucun risque aggravé, et sont d’une importance limitée.

- du planning des interventions;

- du constat des mesures de prévention.

- en obtenant la simplification de l’information et la concertation efficace entre les intervenants, quant à la mise en œuvre des mesures de prévention sur le chantier, et quant à l’arrangement de tout litige ou toute imprécision concernant le respect des mesures de prévention sur le chantier;

- en émettant des avis en matière de sécurité et de santé.

Accidents de travail survenus sur chantiers temporaires ou mobiles

Chaque accident survenu sur un chantier temporaire ou mobile doit être signalé dans le journal de coordination. Selon la gravité de l’accident survenu, il fera l’objet d’une déclaration. Au niveau de la coordination, en cas d’accident (même bénin), l’entreprise de l’accidenté doit :- informer le coordinateur sécurité;

- enquêter sur les circonstances de l’accident (c’est le rôle du conseiller en prévention qui fera rapport au coordinateur sécurité);

- rédiger les documents nécessaires et les consigner au journal de sécurité;

- s’il s’agit d’un accident grave, informer le coordinateur sécurité lors de la reprise de travail de la victime.